»Die Kunst des Liebens lässt sich am besten an der eigene Person üben – an der Seele, dem Körper, dem Geist und dem Herz, die wir am besten kennen und am besten beeinflussen können.«

– bell hooks, Lieben lernen, 142

Vor einigen Jahren hat sich in meinem feministischen Selbststudium etwas grundlegend verschoben. Weg von der reinen Kritik am Patriarchat, weg vom Warten darauf, dass sich in Systemen oder Köpfen etwas verändert – auch wenn das weiterhin notwendig ist. Hin zu einem Gefühl von Handlungsspielraum, von unmittelbarer Verantwortung.

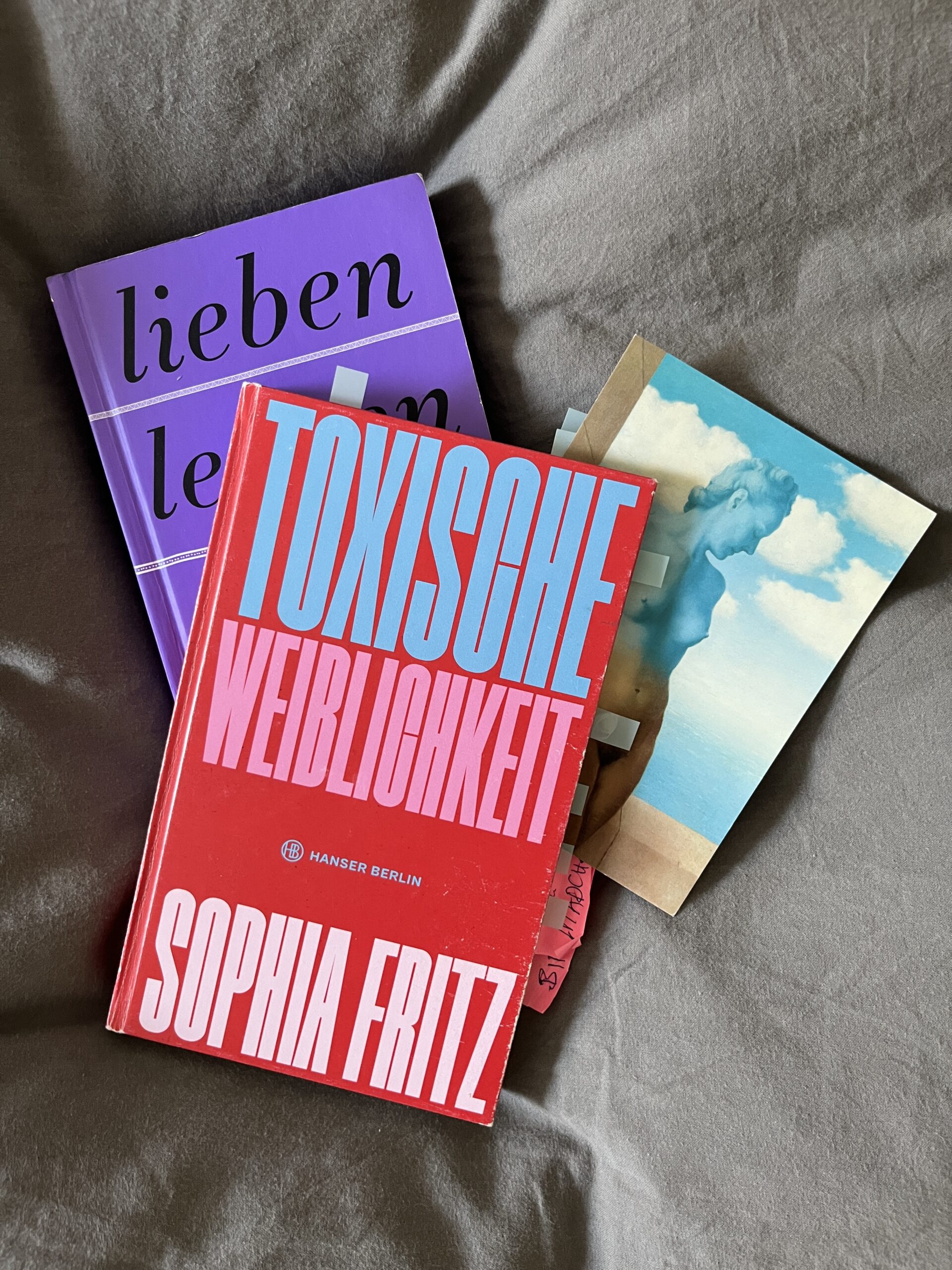

Die Arbeit von Sophia Fritz hat diesen Perspektivwechsel mit Handwerkszeug ausgestattet. Sie hat mir ermöglicht, mein eigenes Verhalten – jenseits von Machtkritik und Männeranalysen – mit einem neuen Blick zu betrachten.

Genau hier setzt auch der Begriff „toxische Weiblichkeit“ an. Er tut weh – und ist trotzdem wichtig. Er bringt etwas ans Licht, das nicht nur im Außen liegt, sondern auch in uns selbst wirkt. Und wieder findet bell hooks dafür passende Worte: „Ein Teil der Bekehrung zur Feministin bestand darin, unsere sexistisch geprägten Ansichten übereinander zu kritisierten und zu überwinden. Bei der Schwesternschaft ging (geht!) es nicht nur darum, was wir gemeinsam hatten […], sondern auch darum zu lernen, wie wir füreinander sorgen und solidarisch sein konnten, nicht nur dann wenn wir uns über etwas beklagten oder uns zum Opfer degradiert fühlten“ (S. 171f.)

Unser inneres DJ-Pult

Diese Verhaltensweisen oder Anteile sind nicht per se toxisch. Sie werden es dann, wenn wir sie nicht reflektieren. Wenn wir uns (oder andere) mit ihnen identifizieren, statt sie situativ zu verstehen. Wenn wir sie einsetzen, um Macht auszuüben – anstatt uns selbst oder anderen in echter Verbindung zu begegnen.

Ein Bild, das mir dabei hilft, ist das des DJ-Pults. Wir alle tragen verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns – nicht nur die bekannten Rollen wie „das gute Mädchen“ oder „die Powerfrau“, sondern auch viele feine Nuancen dazwischen. Manche dieser Anteile sprechen laut, andere leise. Manche dienen dem Schutz, andere dem Kontakt. Und je nach Kontext drehen wir einen Regler hoch – oder runter.

Problematisch wird es, wenn bestimmte Regler dauerhaft auf Anschlag stehen. Wenn der Anteil, der Harmonie sichern will, Konflikte unterdrückt. Wenn der Anteil, der für andere sorgt, sich selbst ausblendet. Wenn der Anteil, der Stärke zeigen will, keine Schwäche mehr zulässt.

Die zentrale Frage, die uns durch diesen Prozess begleiten kann, lautet:

Was toxische Weiblichkeit ist – und was sie nicht ist

„Toxische Weiblichkeit – allein die Kombination dieser beiden Wörter triggerte sofort etwas in mir. Da war zum einen die Wut, in meiner Weiblichkeit angegriffen zu werden, zum anderen aber das Unbehagen, eventuell selbst betroffen zu sein.“

– Sophia Fritz, Toxische Weiblichkeit, S. 14

Toxische Weiblichkeit ist kein Etikett und keine Abwertung. Sie beschreibt keine Essenz, sondern erlernte, kulturell geprägte Verhaltensmuster. Muster, die in patriarchalen Systemen entstehen – und diese gleichzeitig mit stabilisieren. „Während dominanzgeprägtes Auftreten und gewaltlegitimierende Weltanschauungen als toxisch maskulin gelten, werden emotional übergriffige Verhaltensweisen nicht systemisch problematisiert […]“ (ebenda, S. 19) „Sowohl Männer als auch Frauen als auch nicht-binäre Menschen können toxisch männliche und toxisch weibliche Anteile in sich tragen.“ (ebenda, S. 20) insofern könnte man auch von toxischer Menschlichkeit sprechen.

Es geht dabei nicht um wer wir sind, sondern wie wir uns in bestimmten Kontexten verhalten. Bei sog. toxischer Weiblichkeit geht um Überanpassung, moralische Überhöhung, emotionale Manipulation, Selbstaufopferung, verdeckte Kontrolle – alles Verhaltensweisen, die in bestimmten Situationen sogar funktional oder notwendig sein können, aber langfristig Beziehungen schwächen, Selbstwirksamkeit untergraben und echte Nähe verhindern.

„Es ist, als verleite uns das Wissen, dass Frauen in den Augen des Patriarchats kaum Wert haben, zu der Ansicht, dass wir diesen Wert nur erlangen können, indem wir einander die Anerkennung streitig machen“ (bell hooks, S. 172)

Was liegt darunter?

Welchen guten Grund hat dieses Verhalten? Was soll es absichern, vermeiden, ermöglichen? Wann war es hilfreich – und ist es das heute noch?

Toxische Weiblichkeit zeigt sich nicht nur in auffälligen Dynamiken, sondern oft im ganz Alltäglichen: In der ständigen Anpassung. Im schnellen Verzeihen. Im subtilen Urteil. In der Angst, jemanden zu verlieren, wenn wir ehrlich sind. In der Kontrolle, die wir „Fürsorge“ nennen.

Aber statt vorschnell zu bewerten, lohnt sich ein zweiter Blick. Denn oft liegt unter dem Verhalten eine alte Schutzstrategie, ein früher Versuch, sich Halt, Anerkennung oder Sicherheit zu verschaffen, gesellschaftlich eingeübte Normen.

Wenn wir diese Muster verstehen, können wir beginnen, neue Wege zu gehen. Wege, die weniger verletzen – uns selbst und andere. Harriet Lerner schriebt in ihrem Buch „Was Frauen verschweigen“: „Wir können schon heute nach den Maßgaben leben, von denen wir uns wünschen, dass sie in der Welt unserer unbestimmten Zukunft gelten, die wir anstreben.“

Persönliche Integrität ist der Schlüssel

Die größte Angst, die viele mit Veränderung verbinden, ist die, verletzlich zu werden. Aber es ist genau umgekehrt: Ohne Verletzlichkeit bleiben wir im Muster. Ohne die Bereitschaft, uns zu zeigen, wie wir wirklich fühlen und handeln, bleibt Verbindung immer brüchig.

Verletzlichkeit ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Ausdruck von Integrität.

„Persönliche Integrität ist die Grundlage der Selbstliebe. Frauen, die ehrlich zu sich selbst und anderen sind, haben keine Angst davor, verletzlich zu sein. Wir fürchten uns nicht davor, dass uns eine andere Frau entlarven oder bloßstellen könnte. Wir müssen uns nicht darum sorgen, ausgelöscht zu werden, weil wir wissen, dass niemand unsere Integrität als liebende Frau zerstören kann. Keine Frau, die sich für die Selbstliebe entscheidet, bereut ihre Wahl jemals. Selbstliebe verschafft uns mehr Macht und Freiheit. Sie verbessert jede einzelne unserer Beziehungen. Doch vor allem erlaubt sie uns, in Gemeinschaft mit anderen Frauen zu leben, uns solidarisch und schwesterlich zu verhalten!“ (bell hooks, S. 179)

Wenn wir also über toxische Weiblichkeit sprechen, geht es nicht um Korrektur. Es geht um Ehrlichkeit. Und um den Mut, Verhaltensweisen zu verändern, die uns und anderen nicht guttun – auch wenn sie lange dazugehört haben.

Das bedeutet manchmal, eine Entschuldigung auszusprechen. Oder eine Grenze zu setzen. Oder ein Gespräch zu führen, das wir lieber vermeiden würden.

Aber genau dort beginnt echte Nähe. Und genau dort beginnt auch der Beitrag, den wir als Frauen füreinander leisten können: Nicht perfekt sein. Sondern wahrhaftig.

Bekannte Vokabeln – neue Verwendung.

„Wir müssen uns Worte aneignen, um Dinge zu beschreiben, denen wir begegnen.“

[…] „Statt gegen einzelne misogyne Begriffe anzukämpfen, will ic mich der Gesamtheit des frauenverachtenden Vokabulars annehmen und es als das anerkennen, was es ist: Keine wahre Aussage über weiblich sozialisierte Menschen, sondern ein Zeugnis unserer misogynen Gesellschaft.“ S. 16

Das gute Mädchen

Das „gute Mädchen“ will gefallen, Harmonie wahren, keine Umstände machen. Diese Haltung sichert Zugehörigkeit – aber oft auf Kosten der eigenen Wahrheit. Wer Grenzen nicht setzen kann, ist nicht frei, sondern abhängig. Sie sagt „Ja“, obwohl sie „Nein“ meint. Sie lobt, obwohl sie enttäuscht ist. Ihre Stärke wird zur Falle, wenn sie sich nicht zeigen darf, wie sie wirklich ist.

„Die Konditionierung des guten Mädchens lehrt mich Empathie, Anpassungsfähigkeit und Harmonie. Ich kann, wenn es darauf ankommt, reibungslose Abläufe garantieren, Spannungen auflösen, Sorgen schmälern, meine To-do-Liste ab- und mich im Job hocharbeiten, Gruppenzugehörigkeit generieren und mich auf meine Höflichkeit verlassen. Ich würde im Aufzug lieber mit einer Person mit zahlreichen Gutes-Mädchen-Qualitäten stecken bleiben als mit einem Menschen, der all die genannten Eigenschaften nicht hat. Doch wenn ich als gutes Mädchen nicht selbstbestimmt und souverän meine Grenzen wahren kann, bleibe ich für immer auf das Wohlwollen der anderen angewiesen.“ S. 65

Die Powerfrau

Die „Powerfrau“ kontrolliert sich selbst und andere. Sie meistert alles – perfekt, leistungsstark, unberührbar. Doch unter dem Hochglanz liegt oft Angst vor Kontrollverlust, Bewertung und Versagen. Sie funktioniert, überhört ihr Bedürfnis nach Pause, Schwäche oder Nähe. Verletzlichkeit empfindet sie als Bedrohung – nicht als Zugang zur echten Verbindung.

„Ich glaube, wir springen auf Strategien zur Selbstoptimierung vor allem deshalb an, weil wir bereits seit Jahrhunderten kontrolliert und reguliert und perfektioniert werden. Wir kennen es gar nicht anders. Radikal neu wäre es, wenn wir Räume schaffen würden, in denen sich auch das Gegenteil von Achtsamkeit und Harmonie gut anfühlt. Wo bin ich auch im ungezähmten, selbstlosen, chaotischen Zustand sicher vor Kritik und Übergriffen? Wenn wir lediglich lernen, unsere eigenen Grenzen zu setzen und Konflikte wegzuatmen, glaube ich, dass wir einen wichtigen Schritt übergehen. Zunächst müssen wir lernen, uns und anderen Frauen zu vertrauen, dass wir uns im Privaten wie im Öffentlichen so geben können, wie wir sind: verheult, verrotzt, irrational und monströs – mit Doppelkinn und ohne.“ S. 93

Die Mutti

Die „Mutti“ kümmert sich – oft über die eigene Grenze hinaus. Sie weiß, was „das Beste“ für andere ist. Dahinter kann ein tiefer Mangel an eigener Zuwendung und Anerkennung stehen – der unbewusst auf andere übertragen wird. Sie „opfert“ sich auf, erwartet Dankbarkeit, weiß besser, was du brauchst, als du selbst. Nähe wird zur Kontrolle – und Hilfe zur Machtausübung.

Es liegt an uns, die Qualitäten der Mütterlichkeit neu zu benennen. Wir brauchen ein Mehr an Mütterlichkeit, in unserer Politik und im öffentlichen Leben.“ S. 112

„Ich wünsche mir mature mothers und meine damit nicht reife oder vernünftige Mütter, sondern: satte Mütter. Ich frage mich, wie die Welt wohl aussähe, wären wir alle mit emotional gesättigten Müttern aufgewachsen, mit gestärkten Frauen und Freundinnen, die nicht ihr Leben lang nach Aufmerksamkeit, Liebe und Anerkennung hungern mussten. Wie ausgeglichen und sicher wären wir als Kinder dieser satten Mütter? Wie schön wäre es, von einem Menschen, der einen ausgetragen und in die Welt gebracht hat, gekannt und geliebt zu werden, ohne dabei Schuldgefühle zu empfinden? Wie schön wäre es, sich des bedingungslosen Schutzes der Mutter gewiss zu sein? S. 112

Das Opfer

Das „Opfer“ benennt Schmerz – doch verharrt darin. Die Strategie schützt, aber verhindert Entwicklung. Die Wunde wird Identität, und Veränderung scheint nur möglich, wenn „die anderen“ sich ändern. Sie meidet Verantwortung, argumentiert aus dem Schmerz, erwartet Erlösung von außen. Ihre Stimme ist wichtig – aber nicht, wenn sie alle anderen verstummen lässt.

“Es ist unser gutes Recht, als Frauen öffentlich als Opfer auf-zutreten. Es ist sogar wichtig, um diskriminierende Strukturen sichtbar zu machen und zu verändern, auch wenn das ein langer und anstrengender Weg ist. Wir brauchen einen öffentlichen Opferdiskurs, um Täter sichtbar zu machen. Wir brauchen ihn, damit gravierende emotionale und physische Schmerzpunkte und Traumata kollektiv anerkannt und Täter verurteilt werden können.“ S. 139

“Es ist eine Herausforderung, das Opferdasein als etwas anzuerkennen, in das Frauen immer wieder hineingezwungen werden, und zu akzeptieren, dass sie diese Rolle sogar nutzbar machen können und gleichzeitig nicht kollektiv in ihr verharren müssen. Damit will ich nicht sagen, dass ich an einen Feminismus à la Flaßpöhler oder Funk oder Sandberg glaube. Lean in, toughen up, nimm es dir und hör auf zu heulen ist für viele Menschen kein realistischer Ratschlag. Der Slogan Vor dem Gesetz sind wir alle gleich ignoriert die Tatsache struktureller Ungleichheiten und bringt uns nicht weiter und schon gar nicht zusammen. Ist es nicht viel zu kurz gedacht, zu behaupten, dass die Opferrolle so wahnsinnig bequem sei? Ist es nicht paradox, Leidensdruck mit Bequemlichkeit gleichzusetzen, Komfort mit Hilflosigkeit und internalisierte misogyne Strukturen mit ewig währendem Druck zu verwechseln? S. 132

Die Bitch

Die „Bitch“ stellt sich über andere, oft aus einem Gefühl der Schutzlosigkeit. Ihre Kraft liegt in der Wut – doch sie verwehrt sich Nähe, Menschlichkeit, Vertrauen. Aus Abwehr wird Übergriff. Sie duldet keine Schwäche – weder bei sich noch bei anderen. Sie benutzt Abwertung, Sarkasmus oder Rückzug als Waffen, um Kontrolle zu behalten.

„Je nach Kontext hat die Bitch konträre Verhaltensweisen: Die unfeministische Bitch verhält sich toxisch weiblich, weil sie durch misogyne Prägung, Tabuisierung von Wut und Gutes-Mädchen-Konditionierung, aber auch aufgrund von reeller Angst vor Gewalt auf intrigantes Verhalten, Arroganz und Rücksichtslosigkeit setzt. Die Kraft der feministischen Bitch liegt in ihrer eindeutig artikulierten Wut angesichts sozialer Ungerechtigkeiten und ihrem Mut, auch unangenehm und schwierig zu sein. Doch bis heute ist die Bitch, genau wie hegemoniale Männlichkeit, untrennbar mit Beschämung verbunden. Sie muss sich stets überordnen, um zu existieren und verhält sich somit toxisch männlich, indem sie Machtgehabe reproduziert, das bis dato nur Männern zustand. Alle Symptome der feministischen Bitch, wie Wut, Stolz und Kühnheit, können Strategien sein, um sich der patriarchalen und heteronormativen Welt mutig entgegenzusetzen. Doch toxisch männliches Verhalten bleibt toxisch männliches Verhalten – auch wenn FLINTA es nutzen, um Gerechtigkeit zu erkämpfen. Gewalt wird immer mehr Gewalt her-vorrufen, Beschämung wird immer Scham produzieren. Wenn es uns aber um Vertrauen und Versöhnung geht und nicht um Rache und Vergeltung, dann müssen wir dieses Verhalten auch an uns selbst kritisieren. Im Sinne einer antikapitalistischen Emanzipation müssen wir beginnen, Verantwortung für die negativen Folgen dieser Strategien zu übernehmen. Wenn wir es schaffen, patriarchale Strukturen durch selbstsicheres Verhalten herauszufordern, ohne andere dabei zu beschämen, dann werden es am Ende wahrscheinlich gerade die Akte der Bitches dieser Welt sein, die andere Frauen dazu inspirieren, sich nicht aus Angst vor Bestrafung in ein Leben in Bescheidenheit zurückzuziehen. S. 173 f.

Deine Meinung? Kommentiere jetzt bei LinkedIn.

Lass deine Gedanken da und gib dem Theman Reichweite!